【関税率表の解釈に関する通則 】をわかりやすく解説!

通関士試験の勉強を始めたばかりの方や、試験対策の進め方に悩んでいる方へ。本シリーズでは、試験合格に向けて役立つ情報を定期的に配信します!

通関士試験は長期間の勉強が必要ですが、効率的な学習方法を知ることで、合格への道のりがぐっと短くなります。ぜひ本講座をペースメーカーとして活用してください

貿易実務や通関手続きに関わる方なら、一度は耳にしたことがある「関税率表の解釈に関する通則」

これは、輸入品がどの品目に分類されるのかを決定するための基本ルールです。適切な分類は、適正な関税率の適用や手続きのスムーズな進行に不可欠ですが、通則の文章は専門的で難解…そのため、理解しづらいと感じる方も多いかもしれません。

しかし、通則のポイントを押さえれば、関税率表の見方がぐっと分かりやすくなります!

この記事では、通則の役割や基本的な考え方をシンプルに整理し、分かりやすく解説します。

- 解釈に関する通則とは?

- なぜ関税率表の分類にルールが必要なのか?

- 初心者が押さえるべきポイントは?

これらを理解すれば、関税率表の仕組みがクリアになり、貿易や通関の知識がさらに深まります。

本記事では難しい専門用語もかみ砕いて解説していくので、ぜひ最後まで読んでみてください!

【関税率表の解釈に関する通則 】とは?

関税率表の解釈に関する通則(以下、通則)は、関税分類を統一的かつ適正に行うために設けられたルールです。世界各国の関税制度が国際的に統一されるよう、WCO(世界税関機構)が策定した「HSコード(輸出入統計品目番号)」に基づいてルールが決められています。

HSコードについてはこちらの記事もご覧ください👉!

関税分類は、品目ごとの関税率を決定する上で非常に重要ですが、商品によっては分類が曖昧で迷うことも少なくありません。例えば、「プラスチック製の椅子」は家具に分類されるのか、それともプラスチック製品に分類されるのか? 関税率表適用上の所属区分が分類する人によって異なってしまうと、関税率等も変わり、公平性が損なわれることになります。

そうした不合理をなくすために、関税表に関する通則の1~6のルールを設けて分類の方法を統一しています。

関税率表の解釈に関する通則の通関士試験対策ポイント

通関士試験では、「関税率表の解釈に関する通則」は、

- 語群選択式の穴埋め問題

- 選択問題

として出題されることが多いです。 また、通関実務の基礎知識としても問われるため、合格を目指すなら避けて通れない重要なポイントです。

そこで、効率よく勉強を進めるためのポイントを紹介します!

- まずは通則の内容を理解し、暗記する!

- 過去問を解きながら、知識を定着させる!

- 「類」の分類はしっかり暗記する!

「類」とは、関税率表の大きな分類(1~97類)のこと。 試験では、この「類」をしっかり覚えているかが問われるので、まずはここを重点的に勉強しましょう!

通関士試験対策に役立つ公式資料はこちら!

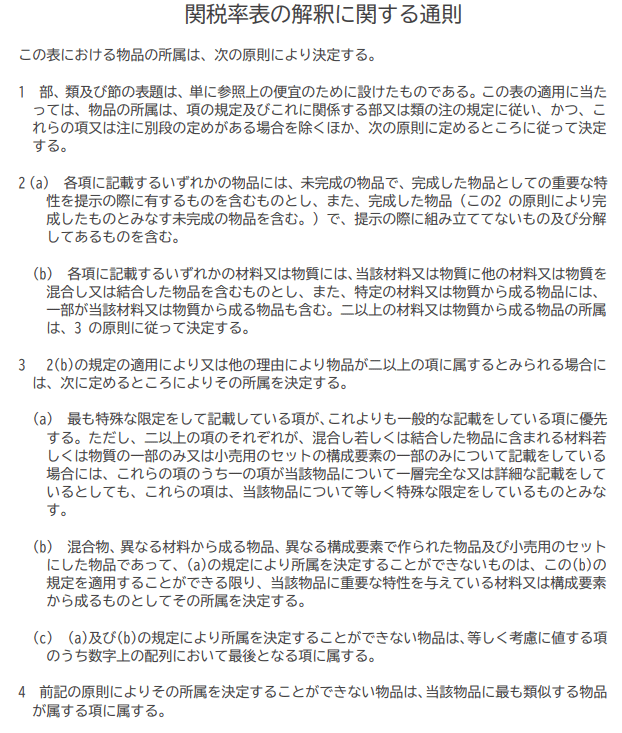

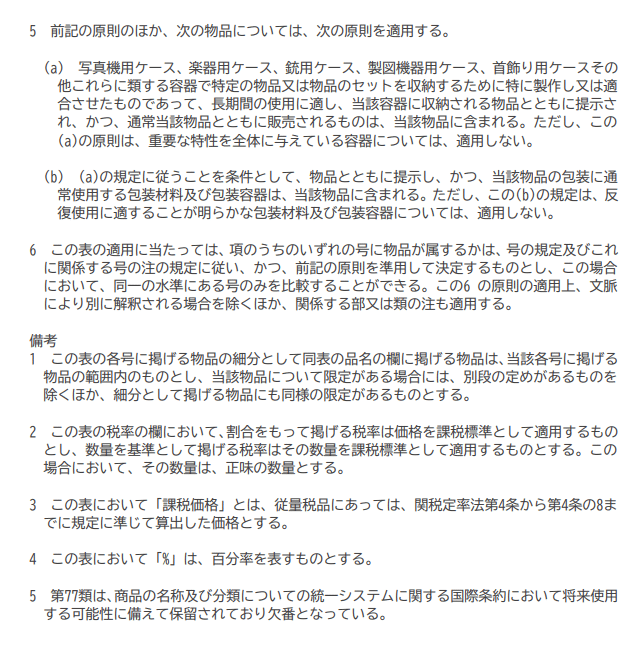

関税率表の解釈に関する通則の解説

では【関税率表の解釈に関する通則】について具体的に解説していきます!

通 則1

対策ポイント

あらゆる品目が対象となっているため、これらの物品をすべて表題に含めることは不可能なので、ここでは「単に参照上の便宜のために設けたものである」ということと、注の規定に従って分類する。ということが記載されています。

通 則2

対策ポイント

- (a)は、椅子やテーブルなどの家具などがイメージしやすいと思いますので。組み立てていないものや未完成の家具でも家具(94類)に分類されるという理解でOKです。

- (b)は、他の材料などを混合した結果、2以上の項に属するとみられる場合には、この段階では所属を決められないので、次の通則3の原則に進むということです。

通 則3

対策ポイント

- 通 則 2(b)からの流れで、通則3が適用できるか確認します。通則の内容については通則の規定内容とおりですが、ここではこの適用の順番が大事です!暗記しましょう!

→(a)最も特殊な限定 →(b)重要な特性を与えている →(c)数字上の配列において最後

通 則4

対策ポイント

- ここはそのまま「最も類似する物品」が属する項に属するということです。

通則3とセットで順番を覚えておきましょう!

通 則5

対策ポイント

- (a)例えば、バイオリンとバイオリンケースがセットとなっている場合は、バイオリンに含まれるというイメージです。重要な特性を全体に与えている特殊な容器以外はこの考え方でOKです。

- (b)例えば、お菓子のビニールの包装材料や入れ物の箱は、お菓子に含まれるということです。ですが、お菓子を入れた段ボール箱を複数乗せるような輸送のパレットなどは、反復使用を想定しているので、これは、お菓子ではなく、パレットは別の物として扱います。という内容です。

通 則 6

対策ポイント

- 上6桁目同一の水準にある号の号の規定と号の注の規定に従うという内容です。

備考

- 過去、備考の内容も出題されたことがありますので、ここも確認しておきましょう。

【通関士試験対策】 過去問チャレンジ

まとめ 通関士試験の勉強を効率よく進めよう!

関税率表の解釈に関する通則は、貿易の公平性やスムーズな取引を支える重要なルールです。

試験対策として、まずは通則の基礎を理解し、過去問を繰り返し解くことで、確実に知識を定着させましょう!

本講座では、今後も通関士試験対策のための解説を定期的に配信していきます。

ぜひその他の記事もご覧ください👉